Les géants de glace d’hier et d’aujourd’hui

Le glacier du Rhône par le Nägelisgrätli

Le col du Grimsel est marqué par le trafic, les centrales électriques et les lignes à haute tension. C’est pourtant un endroit fascinant: modelé par les glaciers pendant des millénaires, exposé aux conditions rudes à 2164 mètres d’altitude, mais doucement éclairé par la chaude lumière du sud. Au niveau du col, motards, randonneuses et promeneurs se retrouvent au lac Totesee autour d’un café matinal. Les personnes motorisées repartent ensuite en descente, tandis que celles à pied peuvent encore aller plus haut. Le panneau indicateur se trouve derrière le restaurant Alpenrösli et pointe vers la crête Nägelisgrätli et le glacier du Rhône. Après un petit lac sans nom près de la route du col, le chemin grimpe déjà à pic. En partie aménagé comme un chemin muletier, il mène jusqu’au Nägelisgrätli en direction du Vorder Gärstenhorn. Les traces des glaciers disparus depuis longtemps sont visibles partout. La crête n’est jamais étroite ou particulièrement escarpée. Le lac Grätlisee est l’un des premiers temps forts de la randonnée. Il est abrité dans une cuvette creusée dans la roche par la glace. Souvent, le Galenstock enneigé et les autres sommets imposants de plus de 3000 mètres se reflètent à la surface de l’eau lisse. Après le lac, le chemin de randonnée continue à travers des éboulis jusqu’à ce que le glacier du Rhône apparaisse dans toute sa splendeur. La coulée de glace de 9 kilomètres peut être admirée comme depuis un balcon. Elle s’étend du bassin versant à la langue et au lac glaciaire toujours plus grand, près de la route du col de la Furka. Le chemin de randonnée officiel s’arrête ici, au point 2651. Les balisages vont toutefois encore plus loin et permettent de descendre en toute sérénité jusqu’à la moraine. Il est ensuite recommandé de revenir au col du Grimsel par le même itinéraire.

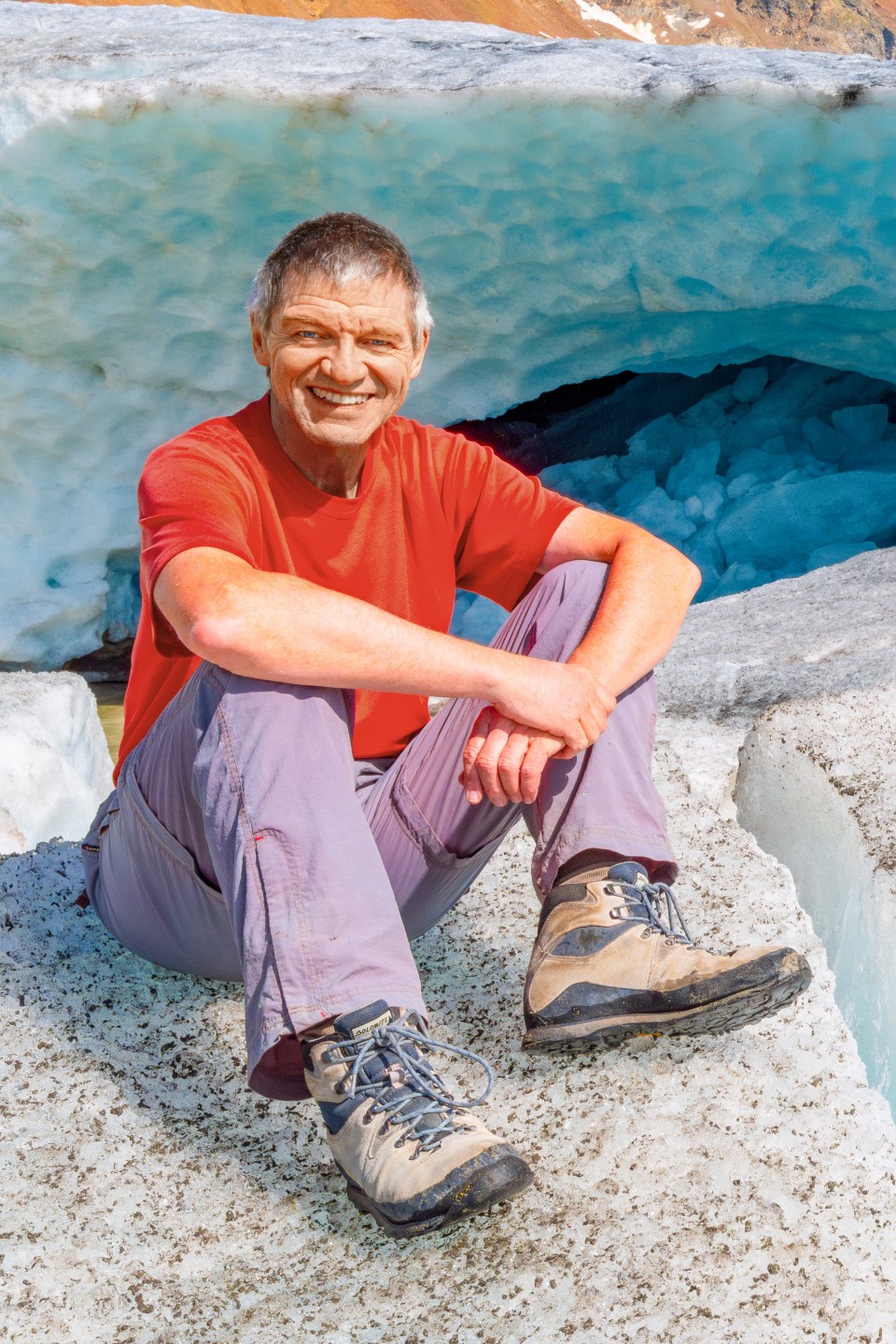

Lentement, le car postal monte les virages de la route du col. Au petit matin déjà, les premiers cumulus se lèvent derrière le Vorder Gärstenhorn. Par la fenêtre du bus, Andreas Wipf observe attentivement le ciel au-dessus de la région du Grimsel. Le géographe est tendu. Pour cette journée, il a besoin de «grand beau», et s’il y a des nuages, seuls des nuages de beau temps sont tolérables.

Sa mission du jour: documenter l’état du glacier du Rhône à partir de 13 points de vue bien précis, en prenant des photos panoramiques haute résolution. Qui dit nuages, dit ombres sur le glacier. Et ces ombres rendent les changements par rapport à l’année précédente dans les névés, les crevasses ou la langue moins bien visibles sur les photos.

Au col, Andreas descend du bus et marche à grandes enjambées en direction de la crête Nägelisgrätli. Le chemin de randonnée de montagne balisé en blanc-rouge-blanc a une destination avant tout: la vue fantastique sur le glacier du Rhône qui s’offre au bout du chemin, à 2651 mètres d’altitude. Elle s’étend du bassin versant du Dammastock au lac glaciaire à proximité de la route du col de la Furka.

Depuis 17 ans, Andreas Wipf grimpe ici à intervalles irréguliers pour observer l’évolution du glacier. Aujourd’hui, il prendra les derniers clichés du glacier du Rhône pour son nouveau livre, qui paraîtra à l’automne. Il reste néanmoins 24 autres géants de glace sur sa liste, qu’il documentera tout aussi méticuleusement au préalable.

La beauté se perd

Réalisé avec trois autres auteurs, le livre d'Andreas illustre comment le changement climatique modifie les paysages glaciaires en Suisse. Le spécialiste de l’histoire des glaciers ne revient pas des siècles en arrière, mais se concentre délibérément sur le XXIe siècle. «Les glaciers rendent le changement climatique tangible. Les changements du paysage se ressentent directement sur le terrain», explique Andreas Wipf. C’est pour cela qu’il souhaite sensibiliser les gens avec ses photos panoramiques. Il n’estime toutefois pas que son rôle premier est d’avertir sur la protection du climat. Il souhaite plutôt montrer ce que l’on perd en beauté: «Une Suisse sans glacier est inimaginable, mais elle pourrait tout à fait devenir une réalité vers la fin du siècle.»

Son amour des glaciers est contagieux. Quand il part en montagne, c’est généralement dans des régions avec des glaciers: «Ces paysages primitifs, qui n’ont pas été modifiés par l’homme, me fascinent.» Aujourd’hui, leur présence est très limitée, comme nous le verrons.

Une fois à la fin du chemin de randonnée officiel, Andreas Wipf déballe son appareil photo, sort des vues comparatives des années précédentes et prend une demi-douzaine de clichés numériques, qu’il assemblera ensuite chez lui à l’aide d’un logiciel spécial pour créer un panorama. Près de la langue glaciaire, d’affreuses toiles sales recouvrent un dernier résidu de glace blanche de l’autre côté de la vallée. Dans la grotte de glace artificielle située en dessous, les touristes peuvent plonger dans le monde glaciaire en train de fondre, directement depuis la route du col de la Furka. Cela aussi fait partie du portrait de ce glacier.

«Sacrifié» tout l’été

À l’aide d’un GPS, Andreas Wipf a localisé ses points de vue photographiques, souvent situés dans des éboulis à l’écart du chemin, les a marqués avec précision sur une carte et les a balisés avec des cairns sur le terrain. Malgré tout, il n’est pas toujours facile de les retrouver. Afin de présenter des comparaisons aussi actuelles que possible dans son livre, Andreas a «sacrifié» pour ses glaciers ses trois derniers étés. Dès qu’un temps clair et sans nuages s’annonçait, il montait en haute montagne avec son appareil photo. Il a ainsi cumulé de nombreux mètres de dénivelé, souvent parcourus en quelques heures pour être sûr d’avoir des conditions d’éclairage optimales. Sous pression, il oubliait parfois complètement de manger et de boire.

Lors de cette sortie vers le glacier du Rhône, il avance plus tranquillement sans le vouloir. Parfois, les nuages assombrissent le ciel. Ce n’est pas optimal pour les prises de vue comparatives, mais cela permet de faire des pauses.

De prendre le temps de méditer sur cet impressionnant géant de glace. Long d’un peu plus de neuf kilomètres, il couvre une superficie de 13,5 kilomètres carrés, soit près de 2000 terrains de football. Un grand lac s’est formé à son extrémité inférieure depuis le début du millénaire, dans lequel flottent régulièrement des blocs de glace. L’eau de fonte dévale avec fracas un raidillon en direction de Gletsch, formant ainsi le début du Rhône. Il y a environ 170 ans, la langue descendait encore jusqu’aux portes du hameau, situé à quelque trois kilomètres de là et bien plus de 450 mètres de dénivelé. À l’époque déjà, le glacier était une attraction touristique, comme en témoignent les anciens hôtels aujourd’hui en partie rénovés.

Bien plus loin dans l’histoire, pendant la dernière période glaciaire, le glacier du Rhône remplissait toute la vallée du Rhône et s’étendait jusqu’au Plateau à l’ouest. La couche de glace du Valais comptait alors jusqu’à 2000 mètres d’épaisseur.

De la plaine à la montagne

Dès que le soleil pointe derrière les nuages et illumine la glace restante, Andreas Wipf se remet en mouvement. Ce randonneur chevronné grimpe sur des points de vue photographiques exposés, saute presque tel un bouquetin de la moraine au glacier. Bien que cet homme de 60 ans soit originaire du Weinland zurichois, la montagne est sa grande passion. Aujourd’hui, il vit dans la région de Berne et ne veut plus habiter loin des montagnes.

Son amour de la montagne est né durant ses études à l’Université de Zurich, où il a déjà consacré son mémoire de diplôme à l’histoire des glaciers de la vallée supérieure de Lauterbrunnen et sa thèse aux effets du changement climatique sur les glaciers des Alpes bernoises. Il a ensuite collaboré à l’inventaire des glaciers suisses et à l’Inventaire des marges proglaciaires et des plaines alluviales alpines d’importance nationale.

Aujourd’hui, au sein du secrétariat de Suisse Rando, il s’occupe des géodonnées et en particulier de l’application métier pour la mobilité douce de l’Office fédéral des routes. Elle permet de saisir des géodonnées relatives à la mobilité douce pour toute la Suisse, par exemple les chemins de randonnée pédestre, et de les mettre à la disposition du grand public sur les portails de Swisstopo et de SuisseMobile. «C’est un privilège de pouvoir concilier travail et hobby», déclare Andreas Wipf avec bonne humeur.

Enfin randonner en toute insouciance

Bien qu’il s’investisse pleinement, Andreas se réjouit de la finalisation de son livre. «Je pourrai enfin profiter à nouveau des plaisirs de la randonnée, sans être stressé par la météo et le temps.» Cependant, il continuera certainement à visiter certains de «ses» glaciers. Il considère même le fond de la vallée supérieure de Lauterbrunnen comme sa deuxième patrie. Depuis 1989, il y grimpe chaque année et immortalise l’évolution des glaciers avec son appareil photo.

Quand il songe au fait que ces glaciers pourraient eux aussi avoir disparu à la fin du siècle, il se met à ruminer: «Je pratique la haute montagne depuis des décennies et je suis au plus près les changements des glaciers. Là où il y avait autrefois un glacier se trouve aujourd’hui un désert de pierres ou un lac. Les accès aux cabanes ont dû être déplacés. À certains endroits, les glaciers ne sont presque plus visibles. Je suis moi-même encore et toujours surpris par ces changements massifs et cela me rend nostalgique.»

Schweizer Gletscherlandschaften im Klimawandel (all.), Andreas Wipf, Samuel U. Nussbaumer, Horst Machguth et Heinz J. Zumbühl, Haupt Verlag, ISBN: 978-3-258-08406-0, paraîtra à l’automne.

Reto Wissmann est journaliste indépendant et gère un petit restaurant dans la vieille ville de Bienne. Il a une fascination particulière pour les randonnées sur les glaciers. Il préfère alors l’exploration des moraines ou des marges proglaciaires à celle de la glace nue.

Tipp

Le col du Grimsel abrite également la centrale de Kraftwerke Oberhasli AG, qui approvisionne près d’un million de foyers en électricité. En été, il est possible d’effectuer des visites guidées des installations souterraines de la centrale. L’une d’elles permet d’admirer la fissure cristalline du Gerstenegg, découverte lors de la construction d’une galerie en 1974.

www.grimselwelt.ch