Eisriesen gestern und heute

Übers Nägelisgrätli zum Rhonegletscher

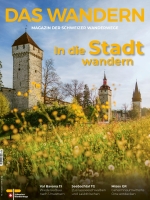

Der Grimselpass ist geprägt vom Verkehr, von Kraftwerksanlagen und von Hochspannungsleitungen. Trotzdem ist es eine faszinierende Gegend: während Jahrtausenden von Gletschern geformt, den rauen Bedingungen auf 2164 Metern über Meer ausgesetzt und doch sanft vom warmen Licht des Südens beschienen. Auf der Passhöhe am Totesee treffen sich Motorradfahrer, Wanderinnen und Ausflügler zum Morgenkaffee. Anschliessend geht es für die Motorisierten nur noch bergab, zu Fuss kann man hingegen nach Höherem streben. Der Wanderwegweiser steht hinter dem Restaurant Alpenrösli und zeigt in Richtung Nägelisgrätli und Rhonegletscher. Nach einem kleinen, namenlosen Seelein nahe der Passstrasse steigt der Weg bereits steil an. Teilweise wie ein Saumweg ausgebaut, führt er dem Vorder Gärstenhorn entgegen bis aufs Nägelisgrätli. Schön zu sehen sind überall die Spuren der längst verschwundenen Gletscher. Schmal oder besonders abschüssig ist der Grat nirgends. Ein erster Höhepunkt der Tour ist der Grätlisee. Er liegt geschützt in einer vom Eis in die Felsen geschliffenen Mulde. Oft spiegeln sich der schneebedeckte Galenstock und die anderen imposanten Dreitausender in der glatten Wasseroberfläche. Influencer haben dies auch schon entdeckt, überlaufen ist der Spot trotzdem noch nicht. Nach dem See führt der Wanderweg noch weiter über Geröllfelder, bis der Rhonegletscher in seiner ganzen Pracht zum Vorschein kommt. Wie von einem Balkon aus sieht man den neun Kilometer langen Eisstrom vom Einzugsgebiet bis zur Zunge und zum immer grösser werdenden Gletschersee nahe der Furkapassstrasse. Hier, beim Punkt 2651, endet der offizielle Wanderweg. Die Markierungen gehen allerdings noch weiter, und man kann getrost bis auf die prägnante Moräne absteigen. Danach ist eine Rückkehr zum Grimselpass auf derselben Route empfehlenswert.

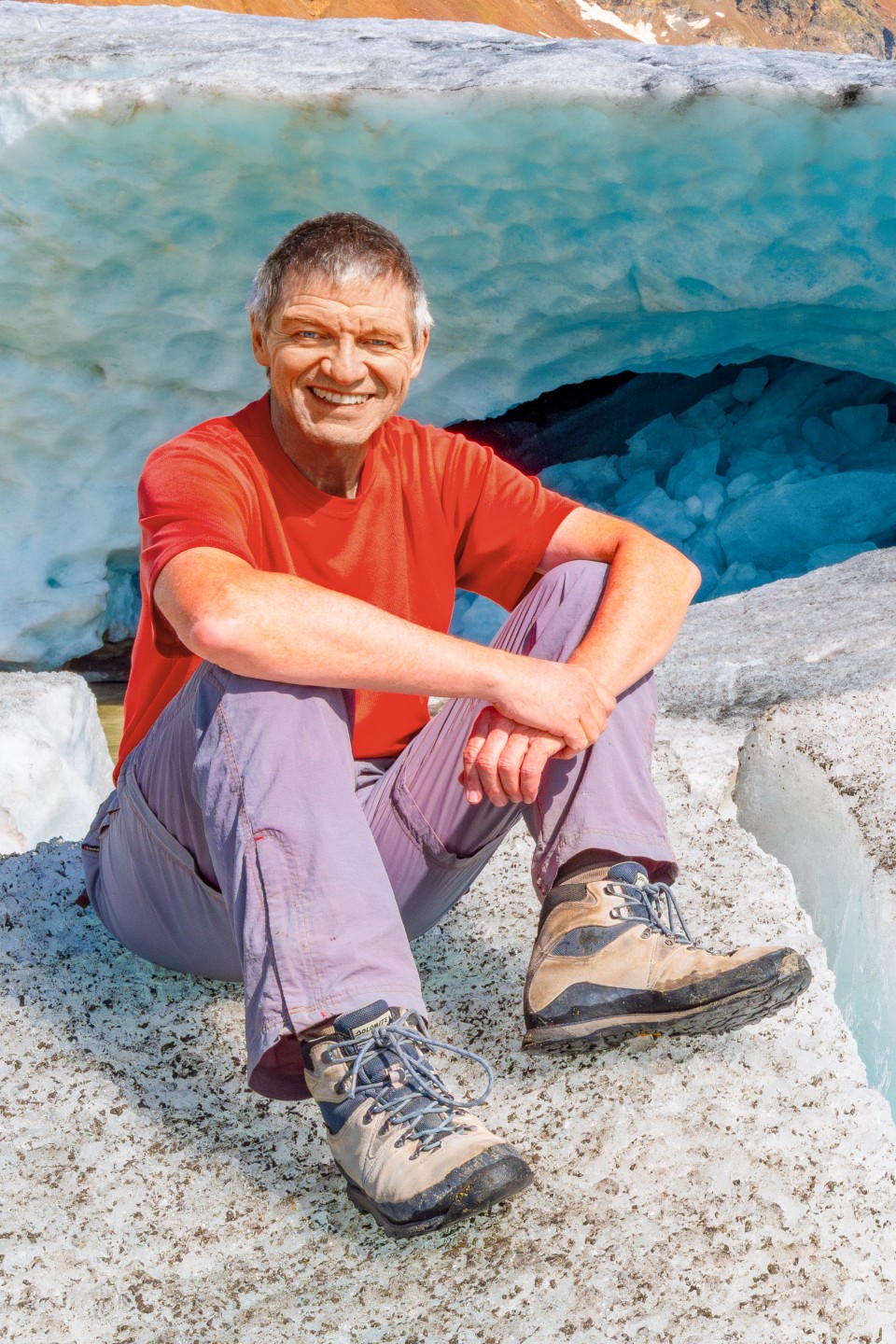

Langsam fährt das Postauto die Kehren der Passstrasse hinauf. Hinter dem Vorder Gärstenhorn steigen bereits am frühen Morgen die ersten Quellwolken auf. Durchs Busfenster observiert Andreas Wipf den Himmel über dem Grimselgebiet ganz genau. Der Geograf ist angespannt. Für diesen Tag benötigt er «grand beau» – und wenn Wolken, dann bitte nur kleine Schönwetterwölkchen.

Seine heutige Mission: den Zustand des Rhonegletschers von 13 genau definierten Standorten aus mit hochaufgelösten Panoramafotos zu dokumentieren. Wolken bedeuten dabei Schatten auf dem Gletscher, und Schatten bedeuten, dass die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr im Firn, im Spaltenbild oder an der Zunge auf den Fotos nicht so gut erkennbar sind.

Auf der Passhöhe steigt Wipf aus und läuft zügigen Schrittes dem Nägelisgrätli entgegen. Der weiss-rot-weiss markierte Bergwanderweg hat vor allem ein Ziel: die fantastische Aussicht über den Rhonegletscher, die sich einem am Wegende auf 2651 Metern über Meer bietet. Sie reicht vom Einzugsgebiet am Dammastock bis hin zum Gletschersee nahe der Furkapassstrasse.

Seit 17 Jahren steigt Wipf in unregelmässigen Abständen hier hinauf, um zu sehen, wie sich der Gletscher verändert hat. Heute wird er die letzten Aufnahmen vom Rhonegletscher für sein neues Buch schiessen, das diesen Herbst erscheinen soll. Auf seiner Liste stehen aber noch 24 andere Eisriesen, die er vorher ebenso akribisch dokumentieren wird.

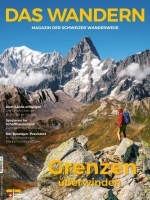

Schönheit geht verloren

Zusammen mit drei weiteren Autoren zeigt Wipf im Buch auf, wie sich die Gletscherlandschaften in der Schweiz durch den Klimawandel verändern. Der Spezialist für Gletschergeschichte schaut dabei nicht Jahrhunderte zurück, sondern fokussiert bewusst auf das 21. Jahrhundert. «Gletscher machen den Klimawandel nachvollziehbar. Die Veränderungen der Landschaft sind direkt im Gelände erlebbar», sagt Andreas Wipf. Dafür will er die Menschen mit seinen Panoramafotos sensibilisieren. Er sieht sich dabei aber nicht primär als Mahner für den Klimaschutz. Vielmehr möchte er aufzeigen, was an Schönheit verloren geht: «Eine Schweiz ohne Gletscher ist eigentlich unvorstellbar, könnte aber durchaus schon gegen Ende dieses Jahrhunderts Realität werden.»

Seine Begeisterung für die Gletscher wirkt ansteckend. Wenn er in die Berge steigt, dann meist in Regionen mit Gletschern: «Mich faszinieren diese urtümlichen, nicht durch Menschenhand veränderten Landschaften.» Wobei auch das heute nur noch eingeschränkt gilt, wie sich zeigen wird.

Am Ende des offiziellen Wanderweges angekommen, packt Andreas Wipf seine Kamera aus, nimmt Vergleichsbilder von früheren Jahren zur Hand und schiesst ein halbes Dutzend digitale Fotos, die er zu Hause dann mithilfe eines speziellen Programms zu einem Panorama zusammensetzt. Unschön sind die schmutzigen Tücher, die nahe der Gletscherzunge auf der anderen Talseite einen letzten Rest Blankeis abdecken. In der künstlichen Eisgrotte darunter können Touristen direkt von der Furkapassstrasse aus in die schmelzende Gletscherwelt eintauchen. Auch das gehört zum Porträt dieses Gletschers.

Den ganzen Sommer «geopfert»

Seine Fotostandorte, die oft weitab des Wegs mitten im Geröll liegen, hat Andreas Wipf mit GPS lokalisiert, genau auf einer Karte eingezeichnet und im Gelände mit Steinmännchen gekennzeichnet. Dennoch ist es manchmal nicht ganz einfach, sie wiederzufinden. Um in seinem Buch möglichst aktuelle Vergleiche zu präsentieren, hat Wipf die letzten drei Sommer seinen Gletschern «geopfert». Sobald ein klarer, wolkenfreier Tag angesagt war, stieg er jeweils mit seiner Kamera ins Hochgebirge. Dabei kamen viele Höhenmeter zusammen, die er unter Druck der optimalen Lichtverhältnisse in wenigen Stunden abspulen musste. Zu essen oder zu trinken vergass er dabei oft völlig.

Am Rhonegletscher ist er an diesem Tag unfreiwillig etwas gemütlicher unterwegs. Die Wolken verdunkeln teilweise den Himmel, was für Vergleichsaufnahmen nicht optimal ist – aber Pausen ermöglicht.

Es bleibt Zeit, um über diesen eindrücklichen Eisriesen zu sinnieren. Er ist etwas über neun Kilometer lang und bedeckt eine Fläche von 13,5 Quadratkilometern – das sind fast 2000 Fussballfelder. Am unteren Ende hat sich seit der Jahrtausendwende ein grosser See gebildet, in dem immer wieder Eisblöcke treiben. Über eine Steilstufe donnert das Schmelzwasser in Richtung Gletsch hinunter und bildet den Anfang der Rhone. Vor rund 170 Jahren reichte die Zunge noch bis vor die Tore des über drei Kilometer entfernten und gut 450 Höhenmeter tiefer gelegenen Weilers. Der Gletscher war schon damals eine Touristenattraktion, was die alten Hotels, die heute teilweise renoviert werden, zeigen.

Noch viel weiter zurück in der Geschichte, während der letzten Eiszeit, füllte der Rhonegletscher das gesamte Rhonetal und erstreckte sich weiter bis ins westliche Mittelland. Bis zu 2000 Meter dick war das Eis im Wallis damals.

Vom Flachland ins Gebirge

Sobald die Sonne hinter den Wolken hervorkommt und auf das verbliebene Eis scheint, kommt Andreas Wipf wieder in Bewegung. Der routinierte Berggänger steigt auf exponierte Kamerastandorte hinauf, springt fast wie ein Steinbock von der Moräne zum Gletscher hinunter. Das Gebirge ist seine grosse Leidenschaft, obschon der 60-Jährige ursprünglich aus dem Zürcher Weinland stammt. Heute lebt er in der Region Bern und will nie wieder weiter entfernt von den Bergen wohnen.

So richtig zum Bergliebhaber wurde er während des Studiums an der Universität Zürich, wo er schon seine Diplomarbeit zur Gletschergeschichte des Hinteren Lauterbrunnentals und die Dissertation zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gletscher in den Berner Alpen geschrieben hat. Danach hat er am Schweizer Gletscherinventar und am Inventar der Gletschervorfelder und alpinen Schwemmebenen von nationaler Bedeutung mitgearbeitet.

Heute beschäftigt er sich auf der Geschäftsstelle der Schweizer Wanderwege mit Geodaten und insbesondere mit der sogenannten Fachapplikation Langsamverkehr des Bundesamtes für Strassen. Darin werden für die ganze Schweiz Geodaten zum Langsamverkehr – also zum Beispiel Wanderwege – gepflegt, die dem breiten Publikum auf den Portalen von Swisstopo und Schweiz Mobil zur Verfügung gestellt werden. «Es ist ein Privileg, Arbeit und Hobby vereinbaren zu können», sagt Wipf gut gelaunt.

Rückgang macht wehmütig

Obschon er mit vollem Engagement bei der Sache ist, freut sich Wipf auf den Abschluss der Arbeiten an seinem Buch. «Dann kann ich endlich wieder genussvoll wandern und muss mich nicht mehr vom Wetter und von der Zeit stressen lassen.» Einige seiner Gletscher wird er aber sicher auch weiterhin besuchen. Den Talabschluss des Hinteren Lauterbrunnentals bezeichnet er gar als seine zweite Heimat. Seit 1989 steigt er jedes Jahr dort hinauf und hält die Veränderungen der Gletscher mit seiner Kamera fest.

Wenn er daran denkt, dass auch diese Gletscher bereits Ende des Jahrhunderts verschwunden sein könnten, kommt er ins Grübeln: «Ich bin bereits Jahrzehnte im Hochgebirge unterwegs und erlebe die Veränderungen der Gletscher hautnah mit. Wo früher ein Gletscher war, ist heute eine Steinwüste oder ein See. Zustiege zu Hütten mussten verlegt werden. Von manchen Standorten aus sieht man die Gletscher kaum mehr. Die massiven Veränderungen überraschen selbst mich immer wieder und machen mich wehmütig.»

«Schweizer Gletscherlandschaften im Klimawandel», Andreas Wipf, Samuel U. Nussbaumer, Horst Machguth und Heinz J. Zumbühl, Haupt Verlag, ISBN: 978-3-258-08406-0, erscheint im Herbst.

Reto Wissmann ist freier Journalist und betreibt in Biel eine kleine Altstadtbeiz. Gletscherwanderungen faszinieren ihn besonders. Dabei erkundet er aber lieber Moränen oder Vorfelder als das blanke Eis.

Tipp

Der Grimselpass ist auch die Heimat der Kraftwerke Oberhasli, die rund eine Million Haushalte mit Strom versorgen. Im Sommer können Führungen durch die unterirdischen Kraftwerksanlagen gebucht werden. Auf einer kann man die Kristallkluft Gerstenegg besichtigen, die 1974 beim Stollenbau entdeckt worden ist.

www.grimselwelt.ch