Es hätte sich wohl bedrohlich angefühlt, hätte man vor Tausenden von Jahren unter dem einen Kilometer dicken Eis des Unteraargletschers den Geräuschen lauschen können. Dumpf und metallisch ist das Knirschen des Eises, zusammen mit dessen Echo entsteht ein tiefes Grollen. Immer wieder kommt es zu Rissen und Brüchen im Eis; sie schiessen wie gefrorene Schreie durch das dunkle Blau. Scharf hallt es, wenn ein im Eis eingeschlossener Felsbrocken am granitenen Bett entlangschrammt. Mit Stöhnen und Grollen, und doch unendlich langsam, drängt der Eiskoloss vorwärts – mit einer Kraft, die seine Umgebung unaufhaltsam verändert.

Eine Welt voller Rätsel

Strömendes Gletschereis ist eine mächtige Kraft, und ihr Werk ist heute überall in den Schweizer Alpen sichtbar. Im Kleinen, an glatt polierten Felsen, aber auch im Grossen, an den tiefen, rund ausgehobelten Tälern. Einer der eindrücklichsten Orte, um viele dieser Gletscherspuren zu sehen, ist das Gebiet zwischen dem Grimselpass und der Lauteraarhütte SAC. Hier ist man im Vorfeld des Unteraargletschers unterwegs. Der Eisriese entstand aus dem Zusammenfluss von Finsteraar- und Lauteraargletscher und stammt damit aus den höchsten Berner Alpen.

Die etwa vierstündige Wanderung ist alles andere als eine trockene Geologiestunde. Denn hier gibt es eine Reihe von rätselhaften, manchmal gar unmöglich scheinenden Phänomenen. Glasklare Wasserbecken gleich neben dem trüben Gletscherbach, riesige, glatte Treppenstufen im Felsen, und ebendort mehrere Reihen von riesigen, halbmondförmigen Kerben.

Zwei Tage im Vorfeld des Unteraargletschers

Kurz bevor das Postauto nach kurvenreicher Fahrt von Meiringen aus den Grimselpass erreicht, eröffnet sich rechterhand eine eindrückliche Sicht in ein langes und tief eingekerbtes Tal. Zwischen glatt geschliffenen Talflanken schimmert der grünliche Grimsel-Stausee, und weit im Hintergrund ragt das Finsteraarhorn in den Himmel. Es ist eine urweltliche, allerdings auch vom Menschen geprägte Szenerie, die sich gut auf einer zweitägigen Wanderung zur Lauteraarhütte und zurück erkunden und erleben lässt. Sie beginnt beim Hotel Grimsel Hospiz und verläuft am Nordufer des Grimselsees entlang. Der Abschnitt ist zwar lang, überrascht aber immer wieder mit kleinen Mooren, sprudelnden Bächen und einigen mächtigen Arven. Überall an den felsigen Hängen sind die Spuren der einst mächtigen Gletscher auszumachen. Beim westlichen Ende des Grimselsees beginnt das Vorfeld des Unteraargletschers, eine weite Auenlandschaft mit viel Kies und Sand, durch die sich die junge Aare schlängelt. Manchenorts konnten bereits Sträucher und Bäume Fuss fassen, während andernorts erst Moose den jungen Boden bedecken. Durch den Klimawandel hat sich der Gletscher in den letzten Jahrzehnten weit zurückgezogen und hat auch mächtig an Dicke verloren. Nach einem etwa einstündigen, aber technisch einfachen Aufstieg ist dann die Lauteraarhütte SAC erreicht. Der traditionelle Steinbau sitzt auf einer kleinen Schulter auf fast 2400 Metern, mit eindrücklichem Blick auf die Viertausender Finsteraarhorn, Lauteraarhorn und Schreckhorn. Auf der Terrasse, die sich fast um das ganze Haus zieht, lässt es sich herrlich ausruhen, und mit etwas Glück kann man in der Umgebung Gämsen ausmachen. Am zweiten Tag geht es dann auf derselben Strecke zurück zum Grimselpass.

Unten glatt, oben schroff

Zu Beginn der Wanderung führt der Wanderweg vom Grimsel Hospiz aus durch eine steile Felswand. Beim Blick auf die Berge rundherum stellt sich schon die erste Frage: Wie dick war das Gletschereis in der letzten Eiszeit?

Der Unteraargletscher hat sich bis heute so weit zurückgezogen, dass er von hier aus nicht mehr sichtbar ist. Gut sieht man jedoch die glatt geschliffenen Felswände, überall dort, wo der Gletscher vorbeigeflossen ist, besonders auf der Nordseite, wo der Weg verläuft. Die Zone des glatt geschliffenen Felsens reicht nur bis auf etwa 3000 Meter Höhe; darüber sind die Felsgrate und Gipfel schroff, zerfressen und verwittert. Dazu gehören die Gärstenhoren beim Rhonegletscher drüben oder die Berggrate um das Ewigschneehoren, das Finsteraarhorn und das Oberaarhorn.

Die grosse Treppe

Am westlichen Ende des Grimselsees, in der Region des grossen, mit buddhistischen Gebetsfahnen behängten Steinmannlis, des sogenannten Gletscherweibes, ist auf der nördlichen Seite eine gigantische Treppe im Granit auszumachen. Als wären mehrere Meter dicke, parallel angelegte Steinplatten herausgehauen worden. Wie ist es dazu gekommen?

Dieses Gestein lag vor Millionen von Jahren nicht an der Luft, sondern erst unter einem kilometerdicken Überbau von Alpengestein, später dann unter dicken Eisschichten. Als dieses Gewicht verschwunden war, wölbte sich das Gestein zurück, und es entstanden sogenannte Entlastungsbrüche. Sie bildeten sich in fast regelmässigen Abständen und durchzogen das Gestein in parallelen Ebenen. Durch die Kraft des Gletschereises, und später auch durch Wind und Wetter, wurden Teile dieser Schichtpakete herausgebrochen, sodass eine Treppenstruktur entstand.

Die Gletscherschrammen

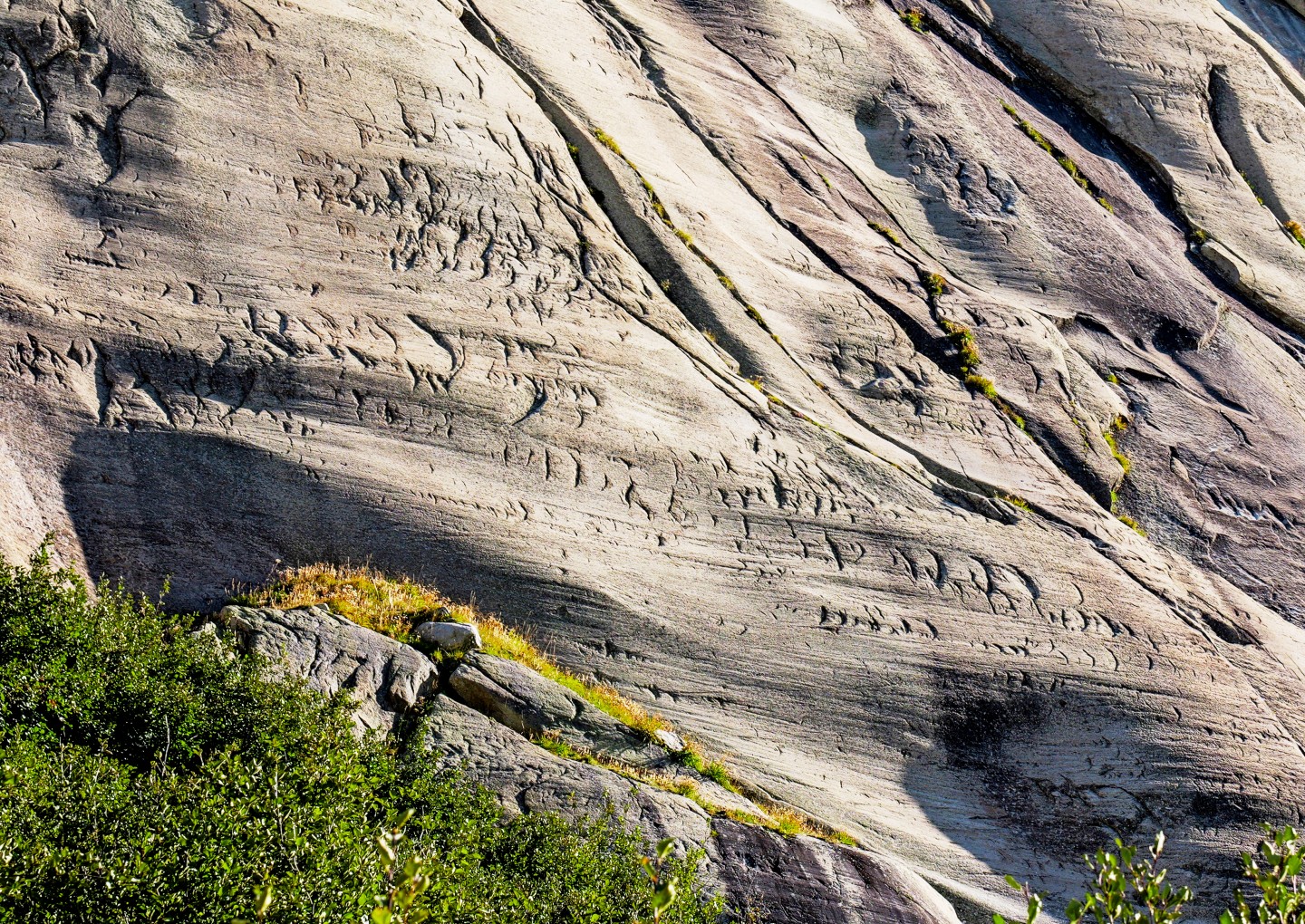

In den meisten Fällen hinterlässt ein Gletscher nach seinem Rückzug einen glatt polierten Felsen – allenfalls sind in diesem noch feine Kratzlinien auszumachen. Nicht weit von der grossen Treppe entfernt sieht das Bild anders aus; mehrere lang gezogene tiefe Narben, gespickt mit zahlreichen Löchern, ziehen sich durch den Granit. Offenbar ist hier der Gletscher viel massiver am Werk gewesen, und das Werkzeug war ein grosser, im Eis eingeschlossener Felsbrocken. Dieser wurde vom fliessenden Gletscher tief in die Felswand eingedrückt und am Felsen entlanggeschrammt. Dabei hinterliess der Brocken auch immer wieder mal ein tieferes Loch.

Auf dem Bild sind auch Spalten zu erkennen, die senkrecht zu diesen tiefen Narbenrinnen verlaufen. Es handelt sich dabei um bereits im Fels vorhandene Brüche, die durch die Schleifwirkung des Eises hervorgearbeitet wurden.

Die Sichelbrüche

In unmittelbarer Nähe ist ein weiteres Phänomen zu entdecken: Serien von abgerundeten Kerben im Stein. Sie wirken, als hätte ein urweltlicher Riese hier seine Fingernägel in den Fels gedrückt. Was steckt dahinter?

Auf der langsamen, aber kraftvollen Reise des Gletschers sind im Eis eingeschlossene Felsbrocken immer wieder am granitenen Bett hängen geblieben. Da das Eis stetig weiterströmte, baute sich ein gewaltiger Druck auf, bis ein halbkreisförmiges Stück des felsigen Betts abgesprengt wurde. Der Vorgang ist vergleichbar mit einem Steinmetz, der mit Hammer und Meissel auf einen harten Stein einhaut, wobei bei jedem Schlag ein Stück Fels wegsplittert.

Die Himmelsspiegel

Das Gletschervorfeld zwischen dem Gletschertor und dem Grimselsee ist zurzeit knapp zwei Kilometer lang, eine weite Ebene mit viel Geröll und Sand, durch welche die junge Aare in immer neuen Schlaufen fliesst. Wo die Aare die Landschaft immer wieder überflutet und damit neu gestaltet, bedecken Moose den jungen Boden. An einigen Stellen konnten auch schon Sträucher und Bäume Fuss fassen.

Verstreut in dieser Ebene liegen mehrere kleine Seelein, und da die Aare durch ihre grosse Fracht an Gesteinsstaub grünlich gefärbt ist, scheinen auch die meisten dieser Seelein grün.

Das Überraschende ist, dass es auch Seelein mit klarstem Wasser gibt, in denen sich die Berge perfekt spiegeln und auf deren Grund das Geröll auszumachen ist. Wie sind diese Seelein entstanden? Beim Abschmelzen des Gletschers ist ein grösseres Stück Eis abgetrennt worden und als sogenanntes Toteis liegen geblieben. Mit der Zeit wurde es von neu herangeschwemmtem Geschiebe umfasst und erhielt so einen kleinen Randwall. Nach dem endgültigen Abschmelzen dieses Toteises ist eine Senke zurückgeblieben – wurde diese dann nicht vom grünlichen Aarewasser gefüllt, sondern vom klaren Grundwasser gespeist, entstand ein glasklares Seelein – ein Himmelsspiegel.